[::4Pillars和訳] Noble USDN:ステーブルコインの新常識、コンポーザブル・イールド

Nobleが発行するUSDNは、利回りを自在に組み込めるコンポーザブル・イールドによって、第三世代ステーブルコインとして新しい経済圏の可能性を切り拓いています。

![[::4Pillars和訳] Noble USDN:ステーブルコインの新常識、コンポーザブル・イールド](/content/images/size/w1200/2025/12/x-fourpillars-noble-usdn-composable-yield-is-the-new-black.jpg)

韓国初のWeb3リサーチチームであるFour PillarsのErenさん(@G_Gyeomm)が、私がAmbassadorを務めるNobleについて記事を書かれていたので、許可をいただいて日本語に訳しました。元のX Article「: : [Issue] Noble USDN: Composable Yield is the New Black」はこちら。

Four Pillarsのサイトで読みたい方はこちらからどうぞ。

BGMは映画「The Greatest Showman」から、 The Greatest Showをどうぞ。歌って踊れるウルヴァリン。

ポイント

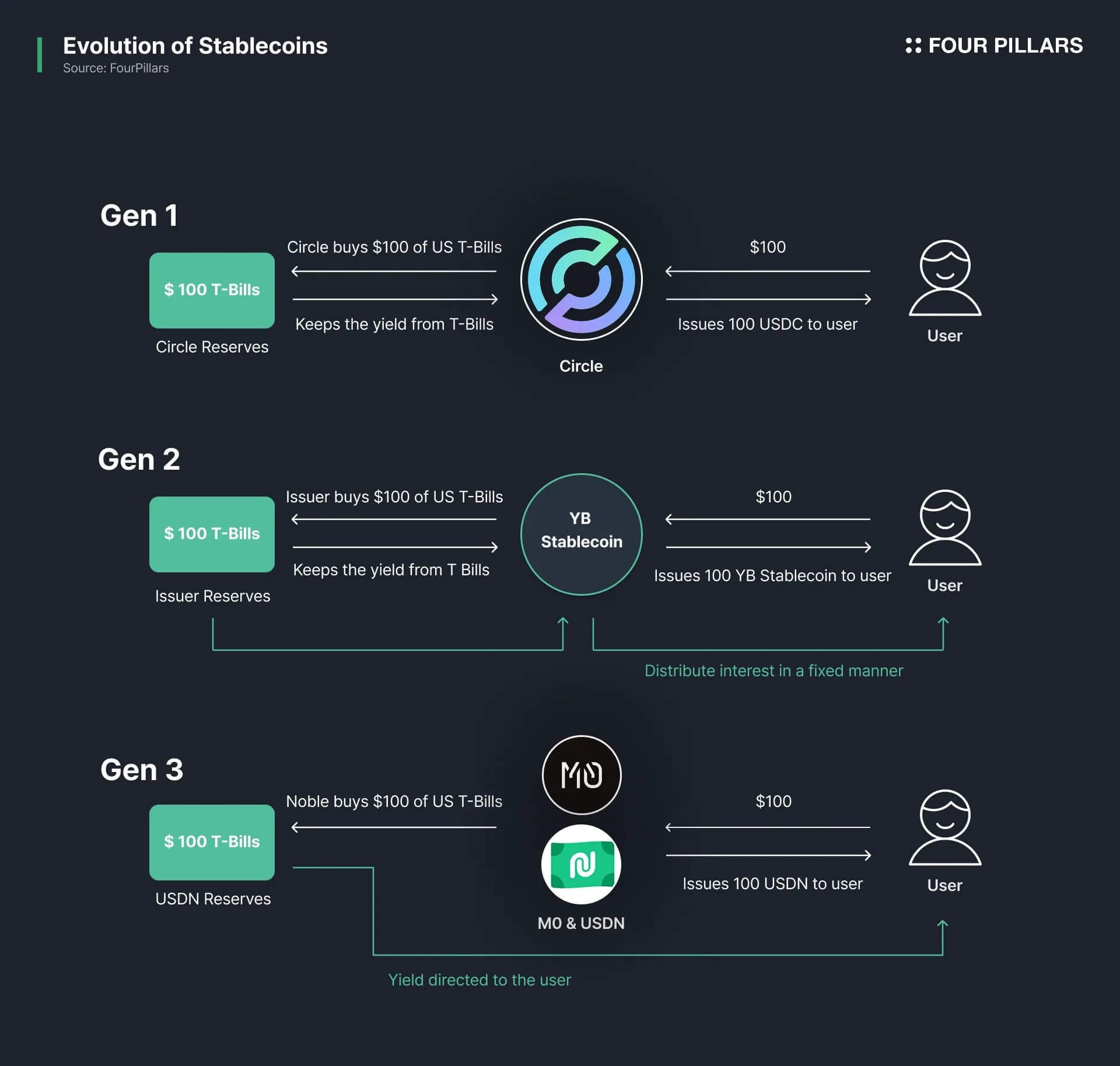

- ステーブルコインは、USDCやUSDTのような決済重視の第一世代から、利息分配を導入した第二世代の利回り付きステーブルコインへと進化してきた。では、第三世代のステーブルコインを定義するものは何だろうか?

- 利回り付きステーブルコインの価値は、DeFiとの相互運用性にある。ただ利息を提供するだけでなく、新たなDeFiプロダクトの担保として機能し、資本効率を高める「マネーレゴ」の基盤となる。

- しかし既存の利回り付きステーブルコインは、利息の発生と請求が発行者に集中している。統合するプロトコルが利回りにアクセスするには、追加コントラクトの開発、発行者からの手動請求、あるいはホワイトリスト登録が必要だ。これがパーミッションレスな設計を制限し、コンポーザビリティの規模と範囲を狭めている。

- USDNは「Composable Yield(コンポーザブル・イールド)」を中核機能として導入した。これにより、USDNを統合する任意のチェーンやプロトコルは、利回りを任意のスマートコントラクトやアドレスに直接ルーティングでき、完全に自律的な利回り分配設計を実現できる。

- クリプトの歴史において、開発者の主権を強めることは常にネットワーク効果を加速させ、基盤インフラの上に急速なアプリケーション成長を生む土壌となってきた。USDNも同じ戦略を踏襲し、利回りレイヤーにおける開発者主権の新たなフロンティアを切り開いている。

最も広く利用されている決済・送金向けステーブルコインは、依然としてUSDTとUSDCだ。これら第一世代のステーブルコインは、合計で2400億ドルを超える巨大なマーケットに成長した。

次のステップとして登場したのが、第二世代の利回り付きステーブルコインである。これは準備資産から生じるリターンをステークホルダーと共有するよう設計されている。短期米国債やデルタヘッジ戦略から得られる利回りを活用することで、ステーブルコインを「プログラム可能なマネー」としての実用性を一段と高めた。その結果、利回り付きステーブルコインのマーケット規模はすでに約90億ドルに達している。

では、第三世代のステーブルコインはどこへ向かうのだろうか?ステーブルコインの本質は、そのプログラム可能性にある。従来のお金とは異なり、ステーブルコインはコードレベルで条件付きの支払い機能や自動分配ロジックを組み込むことができる。ここで、NobleのUSDNは、「Composable Yield(コンポーザブル・イールド)」という根本的なブレークスルーを導入する。これにより、統合するプロトコルやサービスが自律的に利回り分配の仕組みを設計できるようになるのだ。

1. USDNとは?

1.1 Noble:USDNを支えるアプリチェーン

まずはUSDNの発行主体であるNobleから説明しよう。

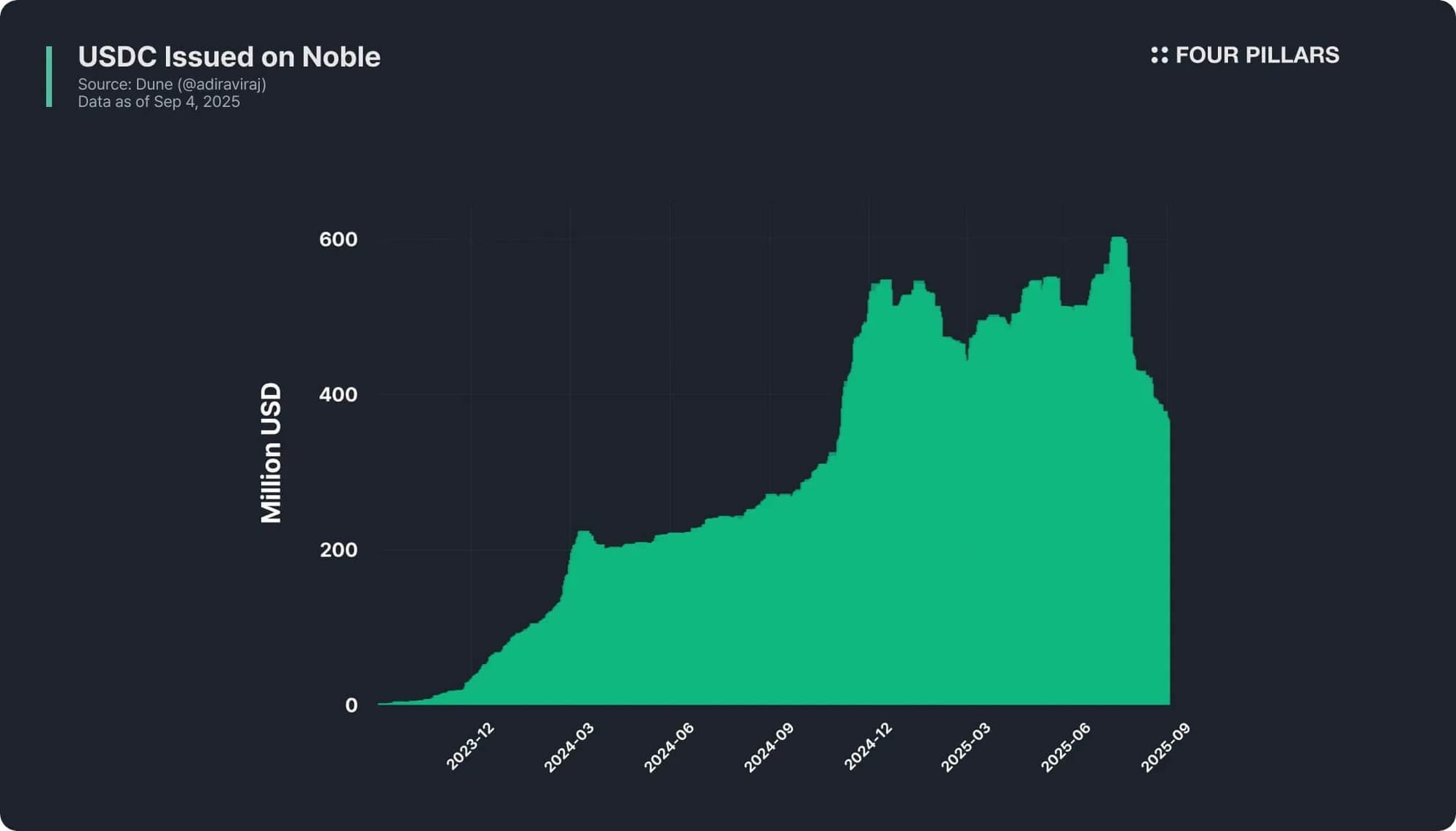

NobleはCosmos SDKをベースに構築されたアプリチェーンで、IBCエコシステムにおけるネイティブ資産の発行に特化している(例:IBCに直接接続されたネイティブUSDC)。Nobleがローンチする以前、Cosmos系アプリチェーンはUSDCを利用する際にブリッジに依存せざるを得なかった。しかしNobleの登場により、IBCおよびCCTPの相互運用性を通じて、dYdXやOsmosis、Neutronといった主要アプリチェーンに対し、ネイティブUSDCが直接供給されるようになった。これまでに、Nobleは3億6500万ドル以上のUSDC発行と、累計193億ドルの取引ボリュームを実現している。

Nobleは、IBCエコシステムにおける重要なインフラとしての地位を確立してきた。しかし、従来のNobleチェーンには仮想マシンやスマートコントラクトのサポートがなく、ステーブルコインを基盤としたアプリケーションのためのパーミッションレス・ハブとしての機能は制限されていた。

このギャップを埋めるべく、Nobleは現在Noble AppLayerを構築している。これはCelestia上に構築されるEVM互換ロールアップであり、大規模で安定したネイティブなステーブルコイン流動性を必要とするアプリケーションのためのものだ。

この新たな環境の中心に位置するのがUSDNである。Noble AppLayer上のアプリケーションがクロスチェーン流動性をEthereumの有力DeFiプロトコルと接続することで、USDNはこのエコシステムを支えるリザーブ・ステーブルコインとして機能することになる。

1.2 USDN概要

USDNを特別なステーブルコインにしている要素は何だろうか?根本的には、USDNはDeFiプロトコル、オンランプ、送金、決済など幅広いユースケースに統合できるよう設計されている。USDNは短期米国債を担保としており、確実な1:1のペッグを維持しながらも、ステーキングやロックアップを必要とせずホルダーに直接利回りを分配する仕組みを持つ。現在の可変年利(APY)はおよそ4%程度となっている。

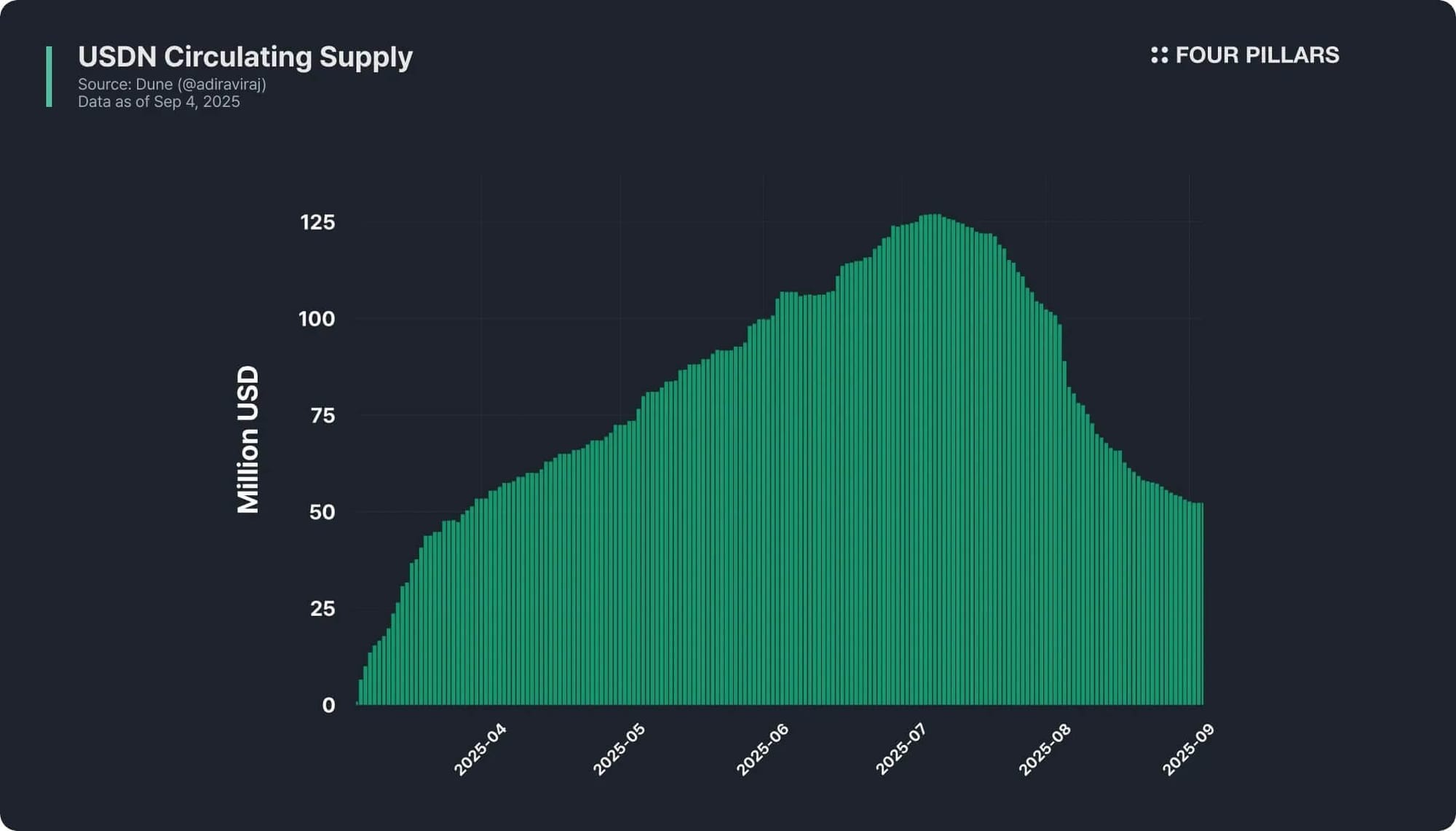

USDNはまた、102%の超過担保モデルによってレジリエンスを重視している。これにより、準備資産の価値が常に発行総額を上回る状態を維持し、市場の変動やオペレーション上の摩擦によってペッグの安定性や償還保証が脅かされるリスクに対するバッファを確保している。2025年9月時点で、USDNの供給量は1億ドルを突破し、約3万人のホルダーに累計170万ドル以上の利回りを分配している。

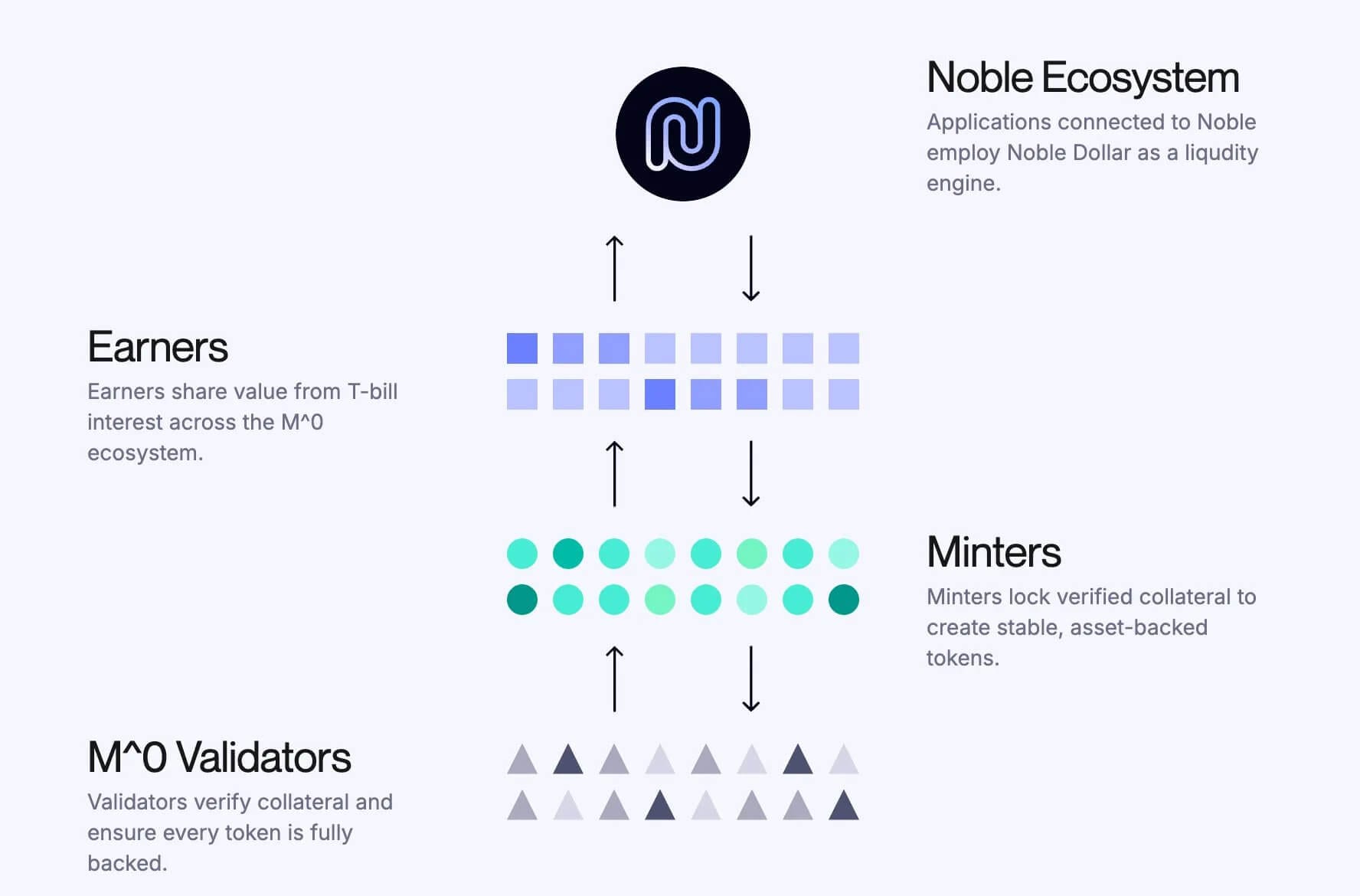

USDNの担保モデルは、B2B向けステーブルコイン・インフラを提供するM0 プロトコルとの協業によって構築されている。M0は、機関投資家が共通の流動性レイヤーを活用して独自のステーブルコインを発行できる仕組みを提供する。従来の単一発行者モデルでは、同じ主体が準備資産の管理とコンプライアンス対応を担う必要があったが、M0では複数のパートナーが同じ基盤流動性を利用してカスタム・ステーブルコインを発行できる。つまり、Nobleは大規模な準備資産の直接管理やコンプライアンスの負担を抱えることなく、M0のインフラを活用してUSDNを発行できる。

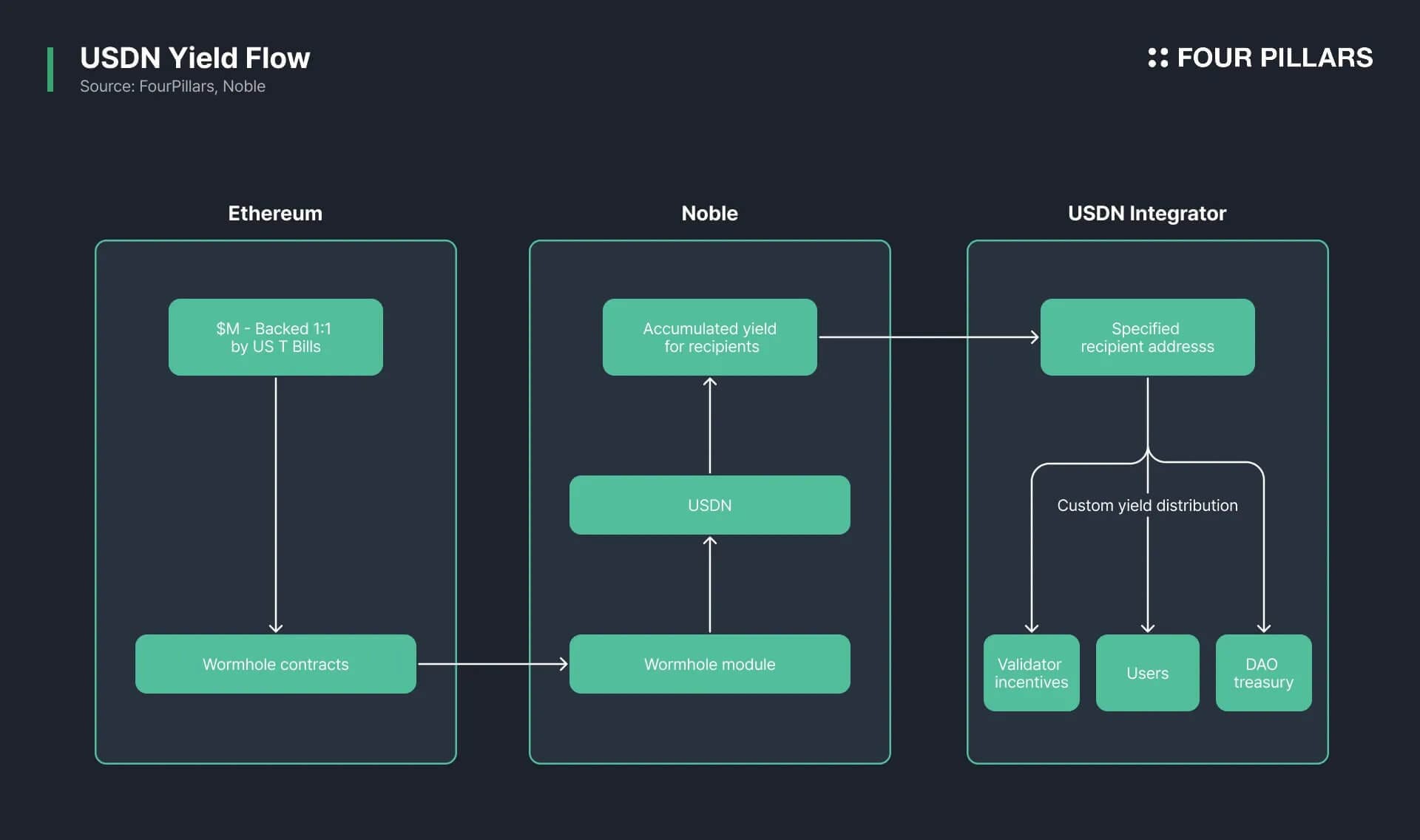

USDNを真に際立たせているのは、「Composable Yield(コンポーザブル・イールド)」という分配メカニズムである。ここでいうコンポーザビリティとは、USDNを統合する任意のチェーンやプロトコルが、利回りの流れ先を直接指定できることを意味する。たとえば、スマートコントラクト、トレジャリー、あるいはカスタムアドレスなどに自由に送ることが可能だ。

この仕組みの利点は「自律性」にある。

従来の利回り付きステーブルコインでは、利息の発生と請求は発行者に固定されている。利息は発行者が管理するボールトに蓄積され、統合した側は分配を手動で請求するか、別途コントラクトを構築するか、あるいはホワイトリストを経由してアクセスする必要があった。利回りの配分先や方法について、統合側には権限が一切なく、これが開発者の主権を制限し、新しい設計に利回りを組み込む柔軟性を損なっていた。

USDNはこのコントロールを発行者から統合者へと移し、利回りのフローをオンチェーンで自動化する。開発者はコードレベルで分配ロジックを直接プログラムできるのだ。例えば、利回りを自動的に流動性プールの報酬に充てたり、DAOのトレジャリーに直接送金したり、あるいは分配のたびにネイティブトークンの買い戻しに利用することも可能である。

では、実際にはどのように機能するのか?

- 統合者は、自身のネットワーク上でNobleと接続されたIBCチャネルやHyperlaneルートを開設し、利回りの受取先アドレスを指定する。Nobleのバリデータはそのアドレスを登録し、分配対象として扱う。

- Nobleは、統合先ネットワークがNobleとのIBCチャネルまたはHyperlaneルートを維持していることを検証し、クロスチェーン・メッセージを通じてそのチェーン上のUSDN流通残高を追跡する。

- チェーンごとのUSDN供給量のシェアに基づき、比例した利回りが算出され、指定されたアドレスに定期的に自動送金される。手動請求や追加手続きは一切不要。

このプロセスを通じて、USDNはペッグの安定性や償還保証といったステーブルコインの基本を維持しつつ、チェーンレベルで利回りの計算と分配を自動化する。ホルダーはUSDNを保持するだけで利回りを得られ、統合者は利回りの活用方法を完全に主権的に設計できる。

初期の統合事例を紹介しよう。

- Namada:USDNを利用してShielded Poolの報酬を賄う。ユーザーはUSDNをデポジットすることで、プライバシーを維持しつつ比例配分された利回りを直接受け取る。Namadaのプライバシー機能と安定的な利回りを組み合わせた形だ。

- Osmosis:「allUSDC」モデルを提案。USDNとUSDCをひとつの利回り付き資産として統合し、USDNの米国債利回りをOsmosis DEXの流動性プールにインセンティブとして流す仕組み。

- Neutron:USDNの利回りをトレジャリーに直接ルーティングし、開発者助成金やコミュニティインセンティブの原資とする。Neutron上のUSDN流動性が増えるほどトレジャリーが強化され、再投資のフライホイールが回り始める。

- Cosmos Hub (ATOM):USDNの利回りを活用してATOMの価値を強化する方法を検討中。具体案としては、ATOMステーカーへの利回りストリーミングや、マーケット下に指値注文を置きATOMを買い戻してバーンする、といった提案がある。

2. なぜ利回り付きステーブルコインに開発者の主権が重要なのか

2.1 利回り付きステーブルコインのマーケットフィットはマネーレゴにある

利回り付きステーブルコインは、オンチェーン金融における基盤のひとつとなっている。準備資産から生じるパッシブなリターンを分配しつつ流動性を維持できるため、資本効率を求めるDeFiのニーズに非常に合致しているのだ。

しかし、真の価値はDeFiとのコンポーザビリティにある。利回りを分配するだけでなく、新たな金融プロダクトの担保としても利用でき、マネーレゴの土台を形成することができる。

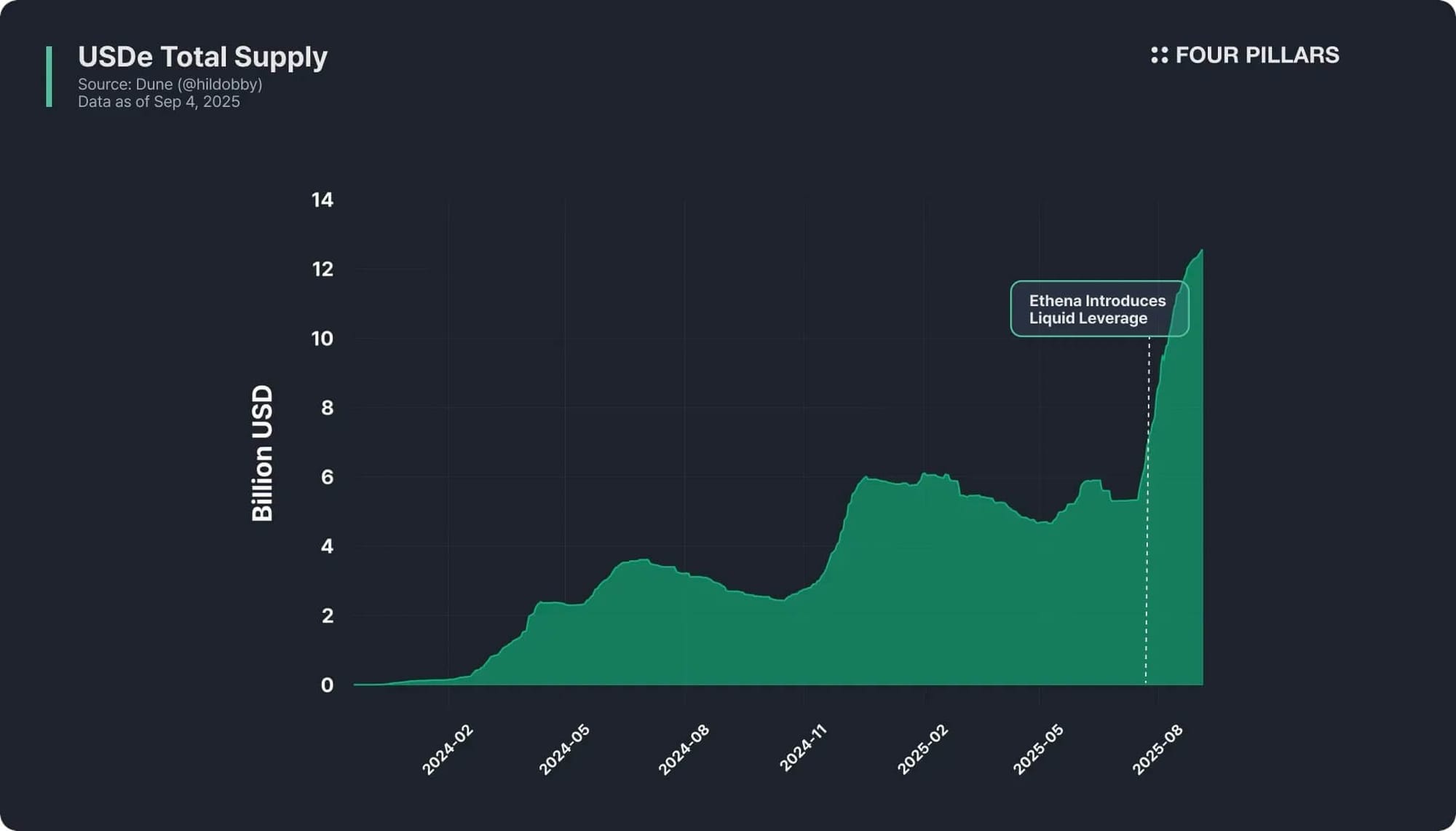

最近の事例としては、EthenaのsUSDeとAaveの組み合わせがある。

ループ型レンディング戦略を活用することでsUSDeの供給量は120億ドルを突破し、USDe関連資産(Pendle-sUSDeやsUSDe)の半分以上がAaveにデポジットされた。これは、利回り付きステーブルコインの成長エンジンが単なる利回りではなく、DeFiプロトコルと深く統合できる能力にあることを示している。

ただし課題は、こうしたコンポーザビリティが依然として発行者の介入に依存している点だ。利回りの発生と請求権限が発行者のボールトに固定されているため、統合者は利回りを得るために手動請求、カスタムコントラクト、あるいはホワイトリスト登録に依存せざるを得ない。これがパーミッションレスな設計を制約し、コンポーザビリティの規模と範囲を最終的に制限している。

2.2 利回りレイヤーにおける開発者主権:マネーレゴの拡張

このコンポーザビリティの制約を乗り越える鍵となるのがUSDNだ。

開発者の主権を強化し、統合者に利回り活用の完全な自律性を与えることで、USDNは直接的な解決策を提示している。クリプトの歴史において、開発者に権限を与えることは常にネットワーク効果を加速させ、新しいアプリケーションが急速に誕生しスケールしていく基盤となってきた。このダイナミクスは取引所、マネーマーケット、ブロックチェーン基盤の各領域で繰り返し見られてきた。いくつか実例を挙げよう。

- チェーンレイヤー:Cosmos SDK + IBC

Cosmos SDKは、コンセンサス、ガバナンス、技術モジュールを組み合わせて独立したアプリチェーンを立ち上げられるフレームワークである。各アプリチェーンは独自のバリデータセットを持ち、IBCを通じて他のチェーンと接続する。このモデルにより、Osmosis、dYdX、Nobleといった特化型アプリチェーンのエコシステムが台頭した。 - コントラクトレイヤー:Ethereum

ERCやEIPといった標準を導入したことで、誰でもスマートコントラクトをデプロイできるようになった。オープンソースのリポジトリ、リファレンスコード、堅牢なノードセットに支えられたこの構造が、クリプトで最も活発な開発者コミュニティを育んだ。 - 実行レイヤー:Uniswap v4

Hooksの導入により、Uniswap v4は流動性プールをプログラム可能なモジュールへと進化させた。プール作成時、スワップ時、流動性変動時にカスタムロジックを組み込めるようになり、MEV保護HooksやレンディングHooksといったユースケースが可能になった。シンプルなAMMから、開発者プラットフォームへと進化を遂げたのである。 - マネーマーケットレイヤー:Morpho Blue

Morpho Blueは、担保資産ペア、清算パラメータ、金利カーブを定義することで、誰でもカスタムレンディングマーケットを立ち上げられる。ガバナンス制約に縛られた従来モデルを超え、完全にカスタマイズ可能なマネーマーケットを実現した。

USDNはこのプレイブックを利回りレイヤーへと拡張し、利回り分配を発行者に固定するのではなく、統合者にコントロールを委ねる。すでに初期段階から、DAOトレジャリーへの自動ストリーミング、流動性インセンティブ、ステーカー報酬、トークン買い戻しなどの計画が進んでいる。コンポーザブル・イールドが成熟すれば、チェーン、コントラクト、マネーマーケットの各レイヤーで主権が革新の波を生んだのと同じように、USDNを中心とした新しいエコシステムが開かれることになる。

3. 次のステージ:Nobleと統合者のフライホイール

最終的に、コンポーザブル・イールドは発行者(Noble)、統合者、そしてユーザーのインセンティブを「USDN流入の促進」というひとつの目標に揃える。統合者は自らのアプリやチェーンにUSDN流動性を保持するだけで自動的に利回りを得られ、残高が増えるほど定期収益も拡大する。

これにより、開発者はより多くのUSDN流入を呼び込むために新しい機能やプログラム設計を導入する強い動機を持つことになる。その結果、Nobleの発行量は拡大し、資本基盤が厚みを増し、3者すべてが成長の果実を分かち合う、エコシステム拡大のポジティブな循環が回り始める。

さらにNoble AppLayerが稼働すれば、USDNはEthereumの有力DeFiプロトコルとの統合を通じて一層の推進力を得るだろう。IBCエコシステムでの初期ユースケースはすでに現れているが、流動性の厚みやプロトコルの多様性という点で、EVM圏の規模ははるかに大きい。開発者の主権とプログラム可能性を組み合わせることで、USDNはEVMベースのDeFiに組み込まれた際、新たな成長の波を解き放つ可能性を秘めている。

DeFiを超えた領域でも、USDNは決済、送金、ロイヤリティプログラムといった実社会でのユースケースに拡張できる。特に、AppLayer上に構築される決済アプリやステーブルコインを前提としたサービスは、幅広い採用を後押しすると期待される。この正の循環の中で、USDNはアプリケーション(サービス提供者・配布者)のインセンティブと最終利用者のインセンティブを一致させることができる。

この文脈において、USDNは単なる次の一歩以上の意味を持つ。第一世代の決済重視型ステーブルコイン、第二世代の固定分配型利回りモデルを超え、コンポーザビリティを最大化することでマネーレゴを再定義し、真の第三世代ステーブルコインとしての地位を確立する可能性を示しているのだ。

::Four Pillars情報

Webサイト:https://4pillars.io

X(旧Twitter):https://x.com/FourPillarsFP

Noble情報

Webサイト:https://www.noble.xyz/

X(旧Twitter):https://x.com/noble_xyz

Discord:https://discord.com/invite/noblexyz

あとがき

ステーブルコインは、単なるデジタル版フィアットにとどまるものではありません。その本質は、金融システムを再設計し、経済の在り方を再定義する力にあります。第三世代ステーブルコインの挑戦は始まったばかりですが、その先に広がるのはオンライン決済手段にとどまらない、新しい経済圏の姿です。

私はこうした観点から、ステーブルコインに大きな注目を寄せています。もちろん、セキュリティの懸念や魅力的なアプリへのインテグレーション、Web2とWeb3の橋渡しといった課題はまだ残されています。しかし、クリプトの進化は常に「実験と実装」の繰り返しによって加速してきました。USDNもまた、その次の一章を描く存在となるでしょう。

Four Pillarsに関心を持った方は、ぜひ彼らのXアカウントをフォローしてみてください。彼らは日々興味深いインサイトを発信しています。